Экономика эпохи диджитал

Новая цифровая технологическая реальность, в направлении которой стремительно и безвозвратно движется человечество, – феномен, до сих пор мало исследованный инструментарием системного институционального экономиста. Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан полагает, что время восполнить этот пробел.

Говоря о цифровых технологиях, многие из нас интуитивно полагают, что именно их внедрение и есть цифровая экономика. К сожалению, это не совсем так. Чтобы технологии превратились в экономику, должны быть преодолены два барьера.

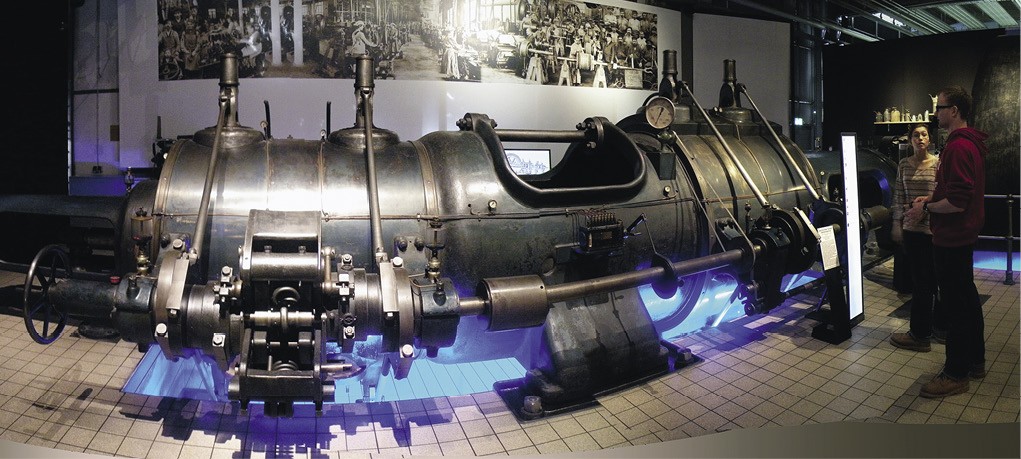

Первый – культурный. В качестве примера вспомним о паровой машине Уатта, ставшей технологической основой промышленной революции в Англии в XVIII веке. Хотя первые модели устройств, использовавших энергию пара для механического движения известны с Античности благодаря таким именам, как Архимед Сиракузский и Герон Александрийский, из них не получалось экономики. Этому мешали существовавшие на протяжении веков культурные барьеры и табу.

В самой Англии появление капитализма из парового двигателя было невозможно до тех пор, пока бытовала норма, по которой свободному человеку неприлично заниматься чем-то, кроме войны, спорта, искусства и политики. Но этот культурный барьер был взят. Путь к первой промышленной революции – открыт.

Цифровые технологии уже взяли свой культурный барьер: современный человек не мыслит себя без привычного смартфона и прочих гаджетов.

Но существует второй барьер, который всегда стоит на пути новых технологий, – институциональный. По сути, это препятствие между правилами, по которым функционируют старая экономика и экономики нового уклада.

В примере с паровым двигателем этот барьер благодаря Уатту также был взят. Продвигая свое изобретение, он избежал фатальной ошибки – не пытался продавать не известную еще технологию в лоб. Вместо этого Уатт использовал два новых института. Первый – патент (его машина была защищена от воспроизводства), и второй – инновационный метод финансирования (за свою машину он просил не полную стоимость, а треть будущей прибыли). Фактически он стал продавать не машину, а услугу.

В отличие от культурного барьера, институциональный барьер цифровой экономикой пока не взят. Новые правила и институты здесь еще только формируются.

Если внедрение цифровых технологий как таковых дает прибавку экономики на уровне 3–4% в год, то «уберизация» – появление «Яндекса», шеринговых платформ, агрегаторов и т.п. – уже кратно больше.

В подобных случаях экономисты говорят о появлении новых правил или новых институтов, благодаря которым мощные эффекты новой экономики получают выход.

Синдром левши и русский шанс

Для России вопрос о взятии институционального барьера цифровой экономики выглядит нетривиально. Не секрет, что, обладая крайне эффективной институциональной средой для извлечения всевозможной ренты, мы всегда испытывали трудности с институтами для развития. Поэтому, например, США, а не Россия стали главными бенефициарами телевидения, изобретенного нашим соотечественником Владимиром Зворыкиным. Совокупный экономический эффект от внедрения этой технологии оценивается примерно в 20 ВВП современной России с ее металлами, газом, нефтью и прочими ресурсами. Аналогично не мы стали мировыми лидерами в области телекоммуникационной связи, у истоков которой был последний к этому времени российский научный Нобелевский лауреат Жорес Алферов.

Это обычная для нас история – «синдром Левши». Мы можем подковать «блоху», но массовое производство «блох» остается делом английской, германской, китайской, американской промышленности, действующих в благоприятной для этого институциональной среде.

Меж тем пройти мимо цифровой революции Россия не может себе позволить. Особенно если принять во внимание наши вполне хорошие стартовые позиции.

Дело в том, что цифровая экономика выстраивается вокруг новых технологий, в центре которых стоит искусственный интеллект, его связанность с естественным интеллектом. Иными словами, существенно возрастает ценность человеческого капитала.

И это радостное для России сообщение. Мы – небогатая страна (менее 3% мирового ВВП против 10% у СССР), но по качеству человеческого капитала входим в топ-20 в мире. Не блестяще, но достаточно хорошо.

Далее, надо понимать, что цифровизация даст не только вполне ожидаемые финансовые эффекты. Она также изменит способ производства. В привычной нам экономике преимущество имеют гиганты – прежде всего за счет экономии на масштабе. Появление 3D-печати, аддитивных технологий открывает дорогу массовой кастомизации – позволяет произвести индивидуальную вещь, приспособленную к конкретному потребителю, с издержками, сопоставимыми с производством в массовых сериях.

Массовая кастомизация – это русский шанс. Но реализуется он, если мы сможем обеспечить его соответствующими институтами и научимся выходить на мировые рынки с помощью глобальных цифровых платформ. В этом контексте надо посмотреть на области, где происходят экономические эффекты: как надо изменить культуру и институты для цифрового рынка.

Выстрел себе в ногу

В 1991 году Нобелевская премия была вручена Рональду Коузу, открывшему силы трения в экономике. По сути, это транзакционные издержки, которые в значительной мере определяются качеством институциональной среды. На уровне бытового понимания теорема, сформулированная и названная именем Коуза, говорит о том, что мы, экономические агенты, люди вообще, плохо координируемся, не слишком умны, не чересчур честны, стараемся обойти правила и к тому же не обладаем совершенством воли. Сила экономического трения – производная от всех этих свойств. Доказано: она существует, транзакционные издержки всегда положительны.

Одновременно выясняется, что в новациях, которые бы вели к снижению сил трения, по большому счету не заинтересован никто. И прежде всего элиты, для которых подобные изменения сродни выстрелу себе в ногу.

Во-первых, для этого пришлось бы менять институциональную среду. Но ровно в этих институтах элиты чувствуют себя хозяевами жизни. Во-вторых, часть транзакционных издержек, которые предлагается убрать, представляют собой разнообразные ренты. То есть доходы этих самых элит.

Парадоксально, но в таких новациях не заинтересованы и более широкие группы. Для этого у них просто нет стимула, поскольку любые изменения – всегда лишняя головная боль, стресс и дополнительные издержки на адаптацию.

Изменения возможны в единственном случае: под существенным давлением внешних обстоятельств. Например, вследствие обострения глобальной конкуренции. Только тогда происходит некое движение, которое при положительных транзакционных издержках не позволяет реализоваться идеальному проекту – либеральному, патриотическому, социалистическому или любому другому, – потому что силы трения останавливают идеальные течения человеческого плана. Об этом и говорит теорема Коуза: при положительных транзакционных издержках достигаются только субоптимальные результаты – «рано или поздно все устроится более или менее плохо».

С транзакционными издержками надо что-то делать. Именно они, силы экономического трения, определяют, как мы движемся.

Выясняется, что цифровая экономика – это экономика сверхнизких транзакционных издержек. Но с одной важной поправкой: резкое снижение издержек контроля и наблюдения дает выгоду тем, кто управляет; если же вы выступаете в роли объекта, то ваши издержки могут возрасти – это издержки на защиту собственности, прав и свобод.

Над культурой

Итак, транзакционными издержками в принципе заведуют институты. Хорошие институты дают низкие транзакционные издержки и наоборот. Одновременно при низких транзакционных издержках, согласно утверждению одной экономической теоремы, вы получаете более широкий набор институтов.

Хорошо это или плохо – вопрос тонкий. Дело в том, что в условиях цифровой экономики возрастают не только возможности, но и опасности человеческого развития.

Самое удивительное, что установленные правила иногда работают. Они могут соблюдаться по одной из двух причин, каждая из которых предполагает наличие механизма принуждения. Первая – угроза применения грубой силы со стороны «силовиков» – налогового инспектора, тюремщика, армии, валютного контроля. Второй – мягкое воздействие человеческой среды в виде мнения окружающих людей, авторитетов разного толка.

Почему вопреки всеобщему сопротивлению институты иногда все-таки приходится менять? Проиллюстрирую это примером из реальной жизни. 1994 год. Футбольный турнир на Карибских островах. Барбадос претендует на чемпионство, но для этого должен обыграть Гренаду с разницей хотя бы в два мяча. По правилам в случае ничьей назначается дополнительное время, игра в которое идет до первого забитого мяча. Мяч, забитый в дополнительное время, засчитывается за два.

К 93-й минуте матча Барбадос ведет со счетом 2:0, но пропускает ответный мяч. С этой секунды барбадосская команда начинает действовать парадоксально: она забивает в свои ворота. Ответ Гренады столь же необычен: команда забивает себе.

Оставшиеся семь минут две команды разумных людей кладут последние силы, чтобы забить в собственные ворота вопреки упорному сопротивлению защищающих их соперников.

В столь странном поведении виноваты правила, допускающие возможность автогола. Когда их писали, те выглядели вполне нормально. И если бы не возникла ситуация на последних минутах матча, никто бы не узнал, что они плохи и требуют замены.

Примерно то же происходит со многими институтами в современном мире: если бы не сдвиг, связанный с цифровой экономикой, мы бы никогда не догадались об их полной негодности.

Но почему изменить правила тяжело? Почему каждый раз попытка снятия тех или иных институциональных ограничений принимает форму специальной операции? Короткий ответ: причина в культурных установках тех или иных групп или народов, в том числе связанных с путями их исторического развития. Поэтому, например, российские студенты – на этот счет проводились специальные исследования – не считают списывание большой проблемой, тогда как их сверстники в США активно против. Возможность же сообщить о списывающем товарище преподавателю русской культурой исключается вообще: со сталинских времен стукачей у нас презирают.

Сдвинуть устоявшиеся культурные установки крайне сложно. Этим объясняется главная трудность при переделке институтов.

Лишнее человечество, или Путь зайца

Экономистов любят спрашивать, не приведет ли цифровизация

к большой безработице. Возьмусь утверждать, что не приведет. Произойдет сдвиг в

занятости. Реальная опасность не в том, что какие-то профессии исчезнут и

образуются лишние люди. Реальная опасность в том, что может образоваться лишнее

человечество.

Искусственный интеллект – технологическая основа цифровой экономики. Он проникнет всюду, где есть правила и алгоритмы. Именно этому мы учим наших детей в школах и университетах. И это – путь полной капитуляции перед искусственным интеллектом.

Фактически, сохраняя систему образования в ее нынешнем виде, мы кладем людей под машину. Все, кто сегодня работает по методике, то есть использует алгоритмы, будут вытеснены.

Отношение к искусственному интеллекту долго было любопытствующим. Когда в 1996 году шахматная программа Deep Blue выиграла блиц у тогдашнего чемпиона мира Гарри Каспарова, большинство восприняли это как курьез. Но в 2017 году искусственный интеллект сделал огромный шаг: программа DeepMind на основе нейронных сетей после самостоятельного обучения в течение нескольких часов смогла победить программу, обыгрывавшую чемпионов мира.

В том же году случилось совсем уже катастрофическое событие: DeepMind выиграла турнир в го у чемпиона Ли Седоля. В отличие от шахмат, в основе которых комбинаторика, го – стратегия, стоящая на творчестве. Эта победа означала, что машина научилась выигрывать у человека не потому, что лучше и быстрее перебирает варианты, но превзошла его в абстрактном мышлении.

Конкурировать с такой комбинацией человек, действующий алгоритмически, не в состоянии. В этой ситуации человечество, если оно хочет сохраниться, больше не может культивировать прежние представления ни о профессиях, ни об образовании. К ним неминуемо будут предъявляться новые требования. Мы на пороге перемен, и нам нужны новые институты.

Значит, все кончено для человека? Один из лучших в стране специалистов по эволюционной биологии Вячеслав Дубынин предлагает такую загадку: лисы намного умнее зайцев, но за миллионы лет так и не смогли их истребить – почему? Ответ парадоксален: лиса не может рассчитать траекторию, по которой побежит заяц, потому что заяц сам не знает, как он побежит.

Это великая шутка, которая говорит человеку, что для него не все безнадежно. В отличие от искусственного интеллекта, homo sapiens владеет эмоциональным интеллектом – интуитивными способностями и возможностями. Мы смутно догадываемся, что есть правополушарное мышление, где мыслительным процессом движут эмоции, интуиция и образы. Именно это лежало в основе созданного великим Конфуцием гражданского экзамена для чиновников, действовавшего с 605 по 1905 год. Их проверяли на знание каллиграфии, написание стихов и картин. И это давало эффект: сегодня нетрудно убедиться, насколько более развиты китайские провинции, где этот экзамен просуществовал дольше всего. Этому, а не мышлению и действиям в парадигме массового стандартного производства, нам стоит поучиться у Китая.

Главный вопрос, стоящий перед системой образования, не в том, как научить человека считать и писать. Но в том, как научить его тому, чего не умеет искусственный интеллект. Если мы разовьем в себе это свойство, перестроим правила образования, приема на работу, систему трудовых отношений, тогда искусственный интеллект будет не нашим врагом, а помощником и партнером.

Цифровой тоталитаризм

Хотя еще Уатт придумал способ продажи эффекта, экономика,

где продавали эффект, возникла только на рубеже XX–XXI веков. Нынешняя экономика — во все большей степени экономика

продажи кастомизированных эффектов. То есть созданных лично под вас. При этом

ваше мнение не обязательно: наши гаджеты реагируют уже не на заданный нами поиск,

а на случайно произнесенные нами слова. О пользователе известно все: что он хочет

съесть, прочитать, посмотреть. Позвольте обработать эти данные искусственному

интеллекту, и современный человек рискует оказаться в мире, где реализуется

мечта потребителя, – там, где не существует страшной проблемы потребительского

выбора.

Главный вопрос, какой ценой достигается этот рай. Именно в этой точке впервые возникает вопрос о персональных данных. Они – проблема, вокруг которой стоится все.

В этом контексте очень важный пример последних двух десятилетий – расшифровка индивидуального генома человека. С момента появления около 20 лет назад стоимость этой услуги упала на шесть порядков: если расшифровка первого генома обошлась примерно в миллиард долларов и целиком была оплачена государством, то сегодня ее может получить каждый желающий по цене в пределах одной тысячи в многочисленных частных лабораториях.

Это уже нормальная, хорошая цена для мирового хозяйства. Причем путь от 10 тыс. до 1 тыс. долларов был пройден стремительно – благодаря частным инвестициям со стороны фармацевтических компаний. Они спонсировали разработки в обмен на право доступа к персональным медицинским данным, получаемым в ходе исследований и испытаний.

Именно на этом этапе возникает принципиальный вопрос: хорошо или нет иметь расшифровку своего генома. Однозначного ответа на него не существует. Хорошо – потому что наличие генетических данных позволяет предсказать проблемы человека со здоровьем и превентивно их решать. Плохо – потому что доступность этих данных делает человека потенциальным субъектом манипулирования разного рода.

Здесь расположен главный воспаленный нерв цифровой экономики: ценностный выбор человека своего отношения к персональным данным. Например, согласно исследованиям Института национальных проектов с Российской венчурной компанией, 51% людей не готовы передавать свои персональные данные врачу, 22% – не готовы передавать их вообще никому.

На политических уровнях это будет создавать разные решения. Существует понятие социального контракта – обмена ожиданиями между населением и властью. Экономисты говорят о вертикальном и горизонтальном социальном контракте, политические науки – об автократиях и демократиях. В XX веке было еще одно исключение – тоталитаризм. Но это продукт случайного стечения исторических обстоятельств, которое в этом виде вряд ли повторится.

Сегодня, кроме автократии и демократии, появляются еще две принципиальные возможности в политическом спектре, вероятность которых нельзя оценивать как низкую, – цифровой тоталитаризм и цифровая консенсусная демократия. И это не очень хорошая новость.

Практически в мире уже начался эксперимент по созданию цифрового тоталитаризма. Например, в Китае запущена и действует система социального рейтинга и полной идентификации личности своих граждан. В этой среде снимаются многие ограничения для законопослушного большинства, но возникают ограничения для тех, кто является объектом воздействия. Например, уже сотни тысяч китайцев с низким социальным рейтингом не могут купить билеты на самолет или поезд – им просто не продают. При этом цифровой тоталитаризм лишен важного недостатка своего «классического» предшественника – он стоит довольно дешево.

На другом полюсе от цифрового тоталитаризма – цифровая демократия. В прежние времена частые референдумы могли позволить себе только богатые страны. Например, Швейцария или Калифорния. Новые цифровые технологии благодаря доступности и дешевизне позволяют делать референдумы так часто, как хочется и необходимо.

Тем не менее ответ на вопрос, всегда ли это хорошо, здесь также не однозначен. Пример – голосование по Brexit. По его результатам английские политики в соответствии с волей народа уже несколько лет подряд очень ответственно пытаются реализовать решения, реализовать которые невозможно. От того, в какую из сторон качнется маятник, зависит очень многое.

По существу, ту же самую больную проблему персональных данных, или издержек защиты своей собственности и свободы, можно решать двумя принципиально разными способами. Один – сделать вид, что такой проблемы не существует, и открыть на этом новые возможности для тоталитарного государства. Второй – признать, что такая проблема есть и важна, и создать новые препятствия захвату персональных данных.

Новый институт – агрегаторы

Классическое представление об экономических институтах

рубежа XX–XXI веков было таким: есть

рынки, иерархии (фирмы, фонды, некоммерческие организации) – и есть сети,

которые нерыночным образом могут связывать фирму. В цифровом мире все немного,

а иногда и сильно по-другому.

Например, раньше считалось (теория управления была аксиомой), что невозможно создать компанию более чем с семью уровнями управления. При превышении идет искажение сигнала, начинают работать группы интересов, теряется эффективность. Сегодня благодаря цифровым технологиям этого ограничения больше не существует. Собственник и топ-менеджмент напрямую получают информацию с рабочего места наравне с работником. Скорее всего, средний менеджмент вообще обречен.

Раньше верхний уровень управления захлебнулся бы от информации. Теперь – нет. А главное – появились рынки с агрегаторами.

В последние годы этот сегмент стремительно растет. Если в 2008 году в десятку самых дорогих публичных компаний входила всего одна платформа – Google, то спустя 10 лет таковых было уже семь. Их совокупная рыночная капитализация составляла примерно 4,5 трлн долларов.

Противопоставить экспансии таких платформ, по сути, ничего нельзя: они резко сбрасывают издержки в экономике. По сути, радикально снижают силы экономического трения.

Значение агрегаторов сложно переоценить. Они – новый институт цифровой экономики, который меняет правила поведения людей. Позволяют заставить или убедить их вести себя умнее, честнее, не оппортунистически.

Так, агрегаторы эффективно борются против известных явлений оппортунизма – «рынка лимонов» (то есть попыток продать красиво упакованное неизвестно что) и «эффекта безбилетника» (когда потребитель блага уклоняется от его оплаты). С помощью системы рейтингования и администрирования попытки что-то впарить или бесплатно прорекламировать на платформах пресекаются ими быстро и эффективно.

При этом в связи с появлением этих новых институтов возникают и новые институциональные вызовы. Выясняется, что в отношении агрегаторов не действует привычная антимонопольная политика. Формально их нельзя обвинить в монополизации предложения, а обычные антимонопольные методы не работают. Хотя то, что платформы имеют доминирующее положение и могут им злоупотреблять, является фактом.

Возникает проблема стандартизации – прежние схемы при цифровых технологиях абсолютно теряют смысл. Также неясно, возможно ли лицензировать цифровые компании.

Чем дольше мы будем искать ответ, тем медленнее придвинемся к уровню, который считается приемлемым в международной конкуренции.

Стержень войны

В цифровой экономике придется заново переосмыслить и понятие

актива. Чаще всего в этом контексте говорят о больших данных. Сами по себе они малоинтересная

вещь – несистематизированные, в разных метриках собранные и хранящиеся огромные

массивы, с которыми надо как-то работать. В сущности, это руда с неизвестным

содержанием ценных веществ.

Возможность получения так называемой цифровой тени средствами промышленного интернета также не является панацеей – с их помощью можно получить картину настоящего, но вас всегда интересует будущее.

Решение – цифровые двойники. Это группы математических моделей, которые описывают то, что может произойти не только с действующими, но и будущими объектами.

Вот как, по словам известного разработчика цифровых двойников Алексея Боровкова, это работает на примере автопрома. Исторически источником главных инноваций в этой отрасли выступали компании из США, Европы и Японии. В последние годы в гонку за лидерами вступил Китай, который преуспел в так называемом реверсивном инжиниринге. Разработанная на Западе машина покупается, разбирается, изучается, пересобирается и выпускается на рынок, но уже без издержек на ее фундаментальную разработку.

Казалось бы, при таком подходе китайские компании должны были бы давно захватить все рынки – у них ниже издержки при сопоставимом качестве продукта. Но этого не происходит. Почему?

Причина в том, что и у японцев, и у американцев, и у немцев давно готовы несколько новых поколений автомобилей, которые хранятся в цифровых двойниках. До тех пор, пока рынки «едят» существующие модели, выпускать новинку не имеет смысла – инновации это всегда головная боль. Но как только Китай выводит в продажу собственный аналог, делается машина нового поколения. Вывод в серию цифрового двойника требует всего около трех месяцев.

В своем роде это зарезервированное развитие. В виртуальном мире оно уже ушло в 2030–2040-е годы, а в экономическом мире приближается к 2020-м.

Но цифровой двойник не только очень интересный, но в той же мере чрезвычайно дорогой и рискованный актив. Потому что если до него добрались хакеры, ваша компания потеряла все.

В этом контексте возникает еще два новых принципиальных вопроса. Первый – что такое шеринговая экономика? По сути, это вопрос о том, как управлять на протяжении жизненного цикла имуществом, которое вы не покупаете целиком, но владеете на правах долевого участия. Раньше такой коллизии попросту не существовало.

Второй – что такое смарт-контракты, предполагающие автоматическое исполнение сделки в соответствии с прописанными условиями с исключением арбитра?

Технологии – это стержень современных экономических войн, включая набирающий ход американо-китайский «торговый спор». Главный вопрос – кто будет лидером в технологической гонке? Китай, как некогда СССР, Япония, Южная Корея, успешно провел догоняющую модернизацию, выйдя на новый уровень технологического развития. Проблема в том, что догоняющая модернизация всегда опирается на чужие технологии. Научиться делать свои – это вызов гигантского масштаба. Противостояние, которое сегодня наблюдает мир, – борьба вокруг сверхновых машин, про способ обращения с новым – активами, знанием, возможностями. Именно поэтому теперь вопрос о цифровом пиратстве фатален. Он становится невероятно важным, поскольку это больше не вопрос об отчислениях за авторские произведения, но проблема владения критически важной информацией, от которой зависит место компаний и стран в мире будущего. Именно вокруг этих объектов сегодня строится мировая конкуренция и поиск институтов.

Они заблуждались искренне

Насколько Россия готова к жизни и конкуренции в условиях

цифровой экономики? Как уже говорилось, мы имеем хорошие позиции по уровню

человеческого капитала.

Гораздо хуже дела обстоят с российскими институтами. Так, по защите прав собственности в рейтинге Всемирного экономического форума (WEF) мы 50-е среди 137 стран. По восприятию коррупции – 138-е среди 180. Это означает угрозу, что, как в пресловутом карибском футбольном матче, мы будет бить по своим собственным воротам.

Исследования показывают, что в ряде областей – информационных технологиях, физике, химии и математике – россияне абсолютно конкурентоспособны на мировом уровне. Это иллюстрация нашей возможности преуспеть в цифровой экономике будущего благодаря нашей культуре и образованию.

Однако в силу других культурных особенностей у нас есть и проблемы. Например, очень высокая степень дистанцирования от власти в массе населения. При этом представление о том, что все наши проблемы решат за нас и без нас. Это плохо для динамики инновационной, цифровой экономики.

Еще одна особенность российского культурного кода – избегание неопределенности также не слишком совместимо с успешностью на венчурных рынках. Но примерно с осени 2018 года здесь наблюдается колоссальный сдвиг: наши соотечественники все меньше боятся будущего. Это прекрасная новость для экономистов, но чрезвычайно плохая для политиков.

Так или иначе, надежда по-прежнему остается. И она связана с тем, что Россия сможет реализовать свои конкурентные преимущества. Но для этого в дополнение к человеческому капиталу у нас должны проявиться новые элиты – те, кто в состоянии формулировать и реализовывать новую повестку развития. Новым элитам придется не только заняться старыми, но найти адекватные ответы на современные институциональные вызовы цифровизирующегося мира.

В этом случае у нас есть реальный шанс на победу. А если мы не сможем его реализовать, то на наших могилах будет написано: «Они заблуждались искренне».

Александр Аузан – д. э. н., декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова.